Die Energie- und Klimawochenschau: Hierzulande gibt es für die Vegetation einen schlechten Start in die warme Jahreszeit, anderswo sorgen Unwetter für schwere Zerstörungen, während ausbleibender Regen am Horn von Afrika zu Hunger führt.

Wir können jetzt den Klimawandel live erleben. Der April 2019 ist hierzulande der 13. zu warme Monat in Folge. Das hat es in Deutschland seit 1881 noch nie gegeben.“ Gerhard Adrian muss es wissen. Als Präsident des Deutschen Wetterdienste (DWD) ist er sozusagen oberster Buchhalter des Wettergeschehens in Deutschland.

Seine Mitarbeiter sammeln an aktuell rund 2000 Stationen im ganzen Land Daten, werten sie aus und schreiben lange Zeitreihen fort, die Aussagen über lokales, regionales und landesweites Klima erlauben. Als Klima bezeichnen Meteorologen und andere Geowissenschaftler dabei den mittleren Zustand über einen längeren Zeitraum. Meist wird dafür eine 30 Jahresperiode genommen.

Um Klimaveränderungen einzuordnen, braucht es einen Vergleichsmaßstab, eine Referenzperiode. In den meisten Ländern, so auch in Deutschland, wird dafür die Periode 1961 bis 1990 genommen. Verglichen mit den Temperaturen, die in dieser Zeit in Deutschland im April erreicht wurden, war es in diesem Jahr um 2,2 Grad zu warm. Das ist inzwischen – in Zeiten der sich ausbreitenden Klimakrise – schon fast die neue Norm. Ein Jahr zuvor, im April 2018, war es in Deutschland mit rund fünf Grad über dem Durchschnitt der Referenzperiode sogar so warm wie nie zuvor seit 1881.

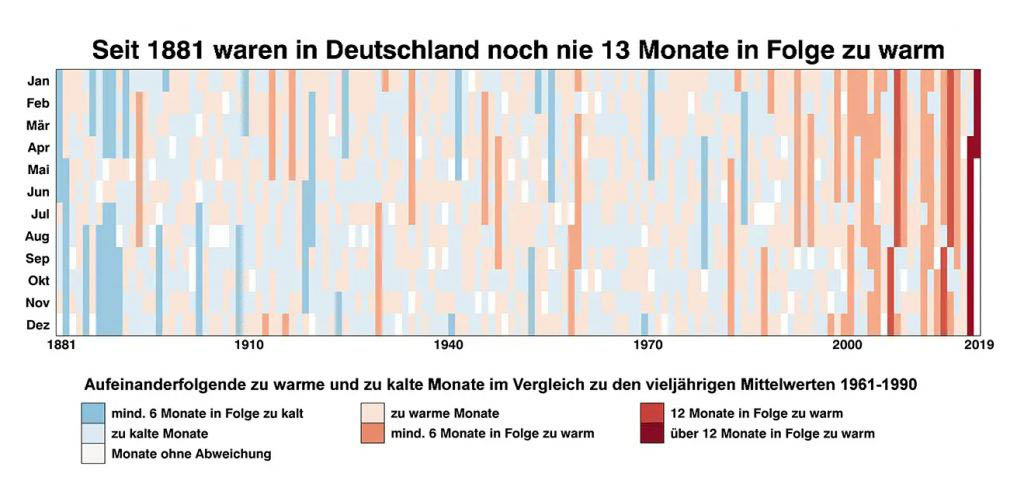

Abweichungen vom Mittelwert sind natürlich die Regel und nicht die Ausnahme. Veränderungen liegen vor, wenn diese nicht mehr gleichmäßig verteilt sind. Dass dies bei den über dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik gemittelten Monatstemperaturen der Fall ist, hat der DWD mit der nachfolgenden Grafik deutlich gemacht, in der die Monate entsprechend ihrer Abweichung vom Referenzwert eingefärbt sind.

Die Darstellung zeigt deutlich, dass die gemessen am Mittel der Jahre 1961 bis 1990 kühlen Monate immer seltener werden und nur noch ganz vereinzelt auftreten. Zuletzt im März 2018. Ebenfalls ist auf den ersten Blick zu sehen, dass das Ende des 19. und der Beginn des 20. Jahrhunderts meist kühler als die Jahrzehnte der Referenzperiode war.

Aktuell aber noch wichtiger als die Temperaturen sind die Niederschläge, die im April erneut in allen Bundesländern außer dem Saarland erheblich zu niedrig ausfielen. Oft wurde nur die Hälfte des üblichen Regens registriert, in Berlin und Brandenburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern sogar nur rund 36 Prozent. Im glimpflichsten kam noch der Südwesten davon.

Der DWD hatte bereits letzte Woche gewarnt, dass nach dem Dürre-Sommer 2018 die Grundwasserspeicher noch keineswegs wieder aufgefüllt sind. Sollte die trockene Witterung in den nächsten Monaten weiter anhalten, so drohten erneut Ernteausfälle. Die Vegetation habe in diesem Jahr aufgrund sehr niedriger Bodenfeuchte besonders schlechte Startbedingungen.

Anders übrigens als im letzten Jahr. Die extreme Dürre – ein Ergebnis überdurchschnittlicher Temperaturen und eines Mangels an Regen – wurde im vergangenen Jahr zunächst noch durch prallvolle Seen, Reservoirs und Grundwasserspeicher abgemildert, die ein Ergebnis regenreicher Herbst- und Wintermonate waren.

Immerhin hat sich aber die für die Jahreszeit ungewöhnliche hohe Waldbrandgefahr, von der wir letzte Woche berichteten, aufgrund der Niederschläge der letzten Tage vorerst entspannt. Einen Ausgleich des Regendefizits haben diese aber noch lange nicht gebracht.

Stehende Wellen

Doch was hat eigentlich diese extreme Trockenheit verursacht, unter der im letzten Jahr nicht nur Nord- und Westeuropa sondern auch Teile Nordamerikas gelitten haben. Schon seit längeren sind dafür Veränderungen im Jetstream, einer starken Luftströmung, die in einer Höhe von etwa zehn Kilometern in den gemäßigten Bereiten den Planeten von West nach Ost umfließt. An ihr wandern die Wettersysteme entlang, und sie selbst besteht aus Wellenbergen und -Tälern, die mal mehr und mal weniger nach Norden und Süden ausgreifen und ebenfalls von West nach Ost wandern.

Manchmal bleiben diese Wellen, von den Meteorologen Rossby-Wellen genannt, allerdings auch stehen. Dann kommt es in der einen Region zu langsam wandernden Tiefdruckgebieten zu Dauerregen und Überschwemmungen und in der anderen weiten sich einige schöne Sommertage zur Hitzewelle und Dürre aus, weil ein Hoch sich wochenlang nicht von Fleck bewegt.

Genau das geschah im Sommer 2018, der auf der Nordhalbkugel nicht nur durch Dürren, sondern auch durch Starkregen und Überschwemmungen in Südosteuropa und Japan gekennzeichnet war. Eine Ende April in den Environmental Research Letters veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zeigt, dass diese Wetterextreme nicht zufällig verteilt, sondern über das beschrieben Wellenmuster mit einander verbunden waren. Damit wird die Bedeutung des Jetstreams für das Auftreten der Wetterextreme erneut bestätigt.

Kai Kornhuber, Studien-Leitautor, Universität Oxford und PIKUnsere Studie zeigt, dass die spezifischen Orte und der Zeitpunkt der Wetterextreme im Sommer 2018 nicht zufällig waren, sondern direkt mit dem Entstehen eines sich wiederholenden Musters im Jetstream verbunden waren, der sich über die gesamte Nordhalbkugel erstreckt.

Diese Muster stehender Rossby-Wellen in der Höhenströmung waren schon für frühere extreme Wetterereignisse verantwortlich – zum Beispiel 2003, 2006 und 2015, aber sie treten in den letzten Jahrzehnten gehäuft auf und dauern länger.

Dim Coumou, Studien-Ko-Autor, Vrije Universiteit Amsterdam und PIKIn den zwei Jahrzehnten vor 1999 gab es keine Sommer, in denen wir dieses Muster der stockenden Wellen über eine Dauer von zwei Wochen oder noch länger hatten, aber seitdem haben wir bereits sieben solcher Sommer erlebt.

Aber was verursacht diese Muster stagnierender Wellen? An dieser Stelle kommt nun der Klimawandel ins Spiel. Stefan Rahmstorf, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am PIK und ein weiterer Ko-Autor, meint, dass der wachsende Temperaturkontrast zwischen den Ozeanen und den sich in Folge des Klimawandels stärker erwärmenden Landemassen eine wichtige Rolle für das Entstehen der beschriebenen Wellenmuster spielt. Außerdem sei der Nordatlantik „kühler, als er sein müsste“, wahrscheinlich die Folge der Abschwächung des Golfstroms. Das erhöht den Temperaturkontrast zusätzlich.

Die Autoren gehen davon aus, dass sich mit der zunehmenden globalen Erwärmung auch die beschriebenen Ereignisse stagnierender Wellen weiter häufen werden und warnen vor den Konsequenzen für die Welternährung. In den bedrohten Regionen liegen nämlich wichtige Kornanbaugebiete.

Mosambik gebeutelt

Ebenfalls mit extremem Wetter hat derzeit unter anderem Mosambik zu kämpfen. Das ostafrikanische Land wurde Ende letzter Woche nur etwas mehr als einen Monat nach dem Wirbelsturm „Idai“ von einem weiteren schweren Unwetter getroffen. Wie unter anderem der australische Sidney Morning Herald berichtet traf Wirbelsturm „Kenneth“ auf den äußersten Norden des Landes.

Dort verwüstete er zahlreiche Häuser, forderte mindestens vier Todesopfer und brachte mindestens eine Brücke zum Einsturz. „Kenneth“, der mit der Kategorie zu den besonders schweren Stürmen gehörte, war für das nördliche Mosambik der erste seiner Art seit Beginn der Satellitenbeobachtungen in den 1980er Jahren.

„Idai“ war etwas schwächer gewesen, hatte aber länger angehalten und war über größere Teile des Landes und auch über Nachbarländer gezogen. Besonders schwere Schäden richtete er im mittleren Mosambik an, wo er nach Angaben des DWD mehr als 600 Tote forderte. Der Wetterdienst spricht von der zweit-aktivsten Wirbelsturm-Saison für südwestlichen Indischen Ozean.

Verschiedene Hilfsorganisationen rufen zum Spenden für Mosambik auf, das jetzt mit erheblichen Ernteausfällen und der Ausbreitung von Seuchen in dem überschwemmten Gelände zu kämpfen hat. Die einstige portugiesische Kolonie gehört, obwohl reich an Bodenschätzen und fruchtbarem Land, aufgrund der kolonialen Ausplünderung und eines jahrzehntelang vom Westen befeuerten Bürgerkriegs zu den ärmsten Ländern des Planeten. Laut Fischer Weltalmanach hatte das 30-Millionen Einwohner Land 2017 eine Wirtschaftsleistung von 12,3 Milliarden US-Dollar, 420 US-Dollar pro Einwohner.

Am Horn von Afrika droht erneut Hunger

Mit schweren Unwettern und nachfolgenden Überschwemmungen kämpften letzte Woche auch die kanadischen Provinzen Quebec und Ontario. Die Hauptstadt Ontario musste von der Armee mit Barrieren aus Sandsäcken geschützt werden. In der angesehenen naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature war schon vor drei Jahren auf den Zusammenhang zwischen dem gehäuften Auftreten extremer Niederschläge und dem Klimawandel hingewiesen worden, von dem auch sonst trockene Gebiete betroffen sind.

Das ist aber nicht unbedingt von Vorteil. Ausgetrocknete Böden können Wasser schlechter aufnehmen, weshalb heftige Niederschläge meist oberirdisch abfließen und zu schweren Überschwemmungen führen können, wie man in den letzten Jahren auch am Horn von Afrika lernen musste.

Derzeit geht in den dortigen Staaten Somalia, Äthiopien, Südsudan, Kenia und Uganda die Angst vor einer weiteren Dürre um, wie der Monitor aus Uganda schreibt. Es seien bereits Menschen und Vieh gestorben, in den nächsten Wochen sei mit einer Verschlimmerung zu rechnen. Eigentlich ist derzeit in der Region Regenzeit, doch die Niederschläge lassen auf sich warten.

Windausbau bricht ein

Unterdessen gibt es auch aus Deutschland, abgesehen vielleicht von den anhaltenden Schülerprotesten für mehr Klimaschutz, wenig Erfreuliches zu berichten. Im Gegenteil: Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger, der den Ausstoß der Treibhausgase reduzieren sollte, stockt.

So hat eine Analyse der Fachagentur Windenergie ergeben, dass in den ersten drei Monaten 2019 so wenig Windkraftanlagen wie seit langem nicht errichtet wurden.

Der VDMA Powersystems, der Interessenverband der Herstellerindustrie, spricht in einer noch nicht im Internet veröffentlichen Pressemitteilung von den „niedrigsten Zubau-Zahlen an Land seit mehr als 20 Jahren“. Hier würden sich „die Auswirkungen der anfänglichen Fehler im Ausschreibungsdesign sowie die fast völlig zum Erliegen gekommene Projektierungstätigkeit“ zeigen. Es brauche ein deutliches Zeichen von Bund und Ländern „dass Zubau stattfinden soll“. Ein Aktionsplan werde benötigt, der „Verkürzung der Planungszeiten bis zur Rechtsverbindlichkeit ebenso einschließt wie eine Festlegung einer bundeseinheitlichen Flächenverfügbarkeit.“

Besonders mit letzterem würde jedoch, wie schon mit der Ausschreibungspflicht, die Zentralisierung verstärkt und die Einflussnahmen der Bürger vor Ort verringert. Besser für die Akzeptanz wie auch für die Verteilung der Wertschöpfung im Lande wäre es, den Behörden und Bürgern vor Ort mehr Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen. Unter anderem sollten kommunale und genossenschaftliche Projekte bevorzugt werden. Zur Zeit werden sie eher benachteiligt.

Autor: Wolfgang Pomrehn